山峡の風雲児源義仲の出生と最後

相模 太郎

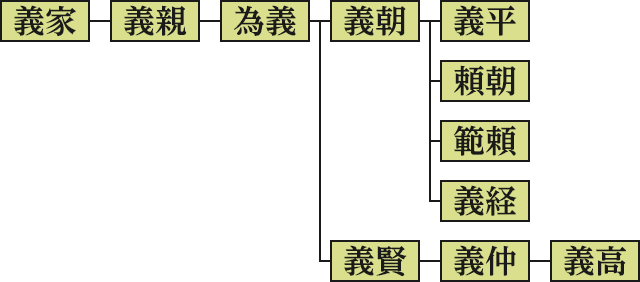

源義仲、通称木曽義仲は清和源氏の正統と称される八幡太郎義家より三代の後胤為義の嫡男義朝の異母弟、義賢(よしかた)の嫡男、つまり義朝の嫡男頼朝や、その弟範頼、義経とはいとこにあたる。

冷たい晩秋の曇りの某日、埼玉県比企(ひき)郡の武蔵嵐山一帯を30年ぶりにむすめの運転する車で、杖をたよりに義仲出生の関係地を再度実見することができた。義仲の出生についてあまり知られないが、関東平野の真っただ中、武州比企の大蔵館、現在の埼玉県比企郡嵐山町大蔵に生まれた。北関東に勢力を持つ、かつての帯刀先生(たてわきせんじょうー東宮警備の役)源義賢の現在残るそれらしい館跡が、都幾川の近くの鄙びた農村地帯の一角、大蔵神社が鎮座されている場所にある。ひと気のない境内は中世武士の館を思わせるかき上げの土手をめぐらす100mほどの方形の場所で、わずかに当時の武家屋敷の面影を残す。ここは久寿2年(1155)8月16日義朝の長男で三浦半島に勢力をもつ三浦一族に育てられた悪(武力の強い)源太といわれた義平(嫡男頼朝は三男)が源義賢つまり叔父を襲撃し殺害した場所になる。南北関東の勢力争いらしいが、源氏は血族殺害が平気で行われていたようだ。近くには義仲の妻山吹の建てた班渓寺、義仲産湯の井のある鎌形八幡宮、義賢の墓、義平の駆けたであろう鎌倉街道跡、畠山重忠の遺跡、史跡博物館などがある。

源平盛衰記によれば、武蔵北部に勢力を持つ斎藤実盛、畠山重能(重忠の父)は義平の要請で襲撃の一味にくわわるもわずか2才の義賢の子駒王丸(義仲)を殺すのに忍びず、ひそかに、関東山脈の信州方面へ間道の内山峠か十石峠を越えて逃がし、佐久地方東山道に面した豪族に支えられ、木曽の豪族中原兼遠に身柄を託すことにした。吾妻鏡によれば、中原兼遠こそ義仲の乳母の夫であり、のちに側室?となる色白く、髪の長い美人の上、勇猛を称えられた巴御前や今井兼平、樋口兼光兄弟の父である。巴、兼平、兼光とは乳兄弟にあたり、木曽の山野で勇猛にそだてられ、義仲の生涯の良き部下として活躍するのだ。かつて駒王丸の義仲が育った木曽地方をくまなく実地に愛車を駆って伝承の遺跡を踏査したことがあるが、島崎藤村「夜明け前」の「木曽路はすべて山の中である…」のとおり山谷深く、静寂で往時を想像し感慨一入であり、後日大噴火を起こした御嶽山(おんたけさん)にも登り、峡谷、山野を駆け巡って育った若い義仲を追想した。

豪族中原兼遠に逞しく育てられた義仲は治承4年(1180)、館の近くの旗挙八幡で挙兵したが、平家に知れ一旦佐久の依田城にこもり兵を整え、寿永元年(1182)9月都よりの討伐軍大将城長茂(じょうながもち)4万の大軍を信州横田河原で迎え撃ち大勝、北陸路を京都へ進撃、倶利伽羅峠や篠原の合戦で連戦連勝して入洛し朝日将軍と称えられ、征夷大将軍となったが、爾後、頼朝に「日本一の大天狗」(吾妻鏡文治元年・1185・11.15の条)と言わした後白河法皇にほんろうされ、最後には朝敵として法皇は従兄の鎌倉源氏の棟梁頼朝に義仲討伐の院宣を下し、頼朝は弟の範頼、義経に命じ京にいるいとこにあたる義仲へ征討軍をさし向けた。不運というほかない。これも近親相克の悲劇であった。この間の波乱万丈の生涯については省略し、かつて風雲児の最後について信濃、北陸、京都、近江の各足跡を訪ねた感懐を書くことにする。

武蔵野野辺に生まれ、木曽谷で育ち、連戦連勝の信州路・北陸路、華やかな京都、そして、最後は近江大津で義経軍に敗れる。平家物語巻第九「木曽最後」はあまたの粉飾はあっても義仲主従の壮烈な最後を悲しくも鮮やかに描いている。あまたの敵をたおしつつ、時、利あらず敗走の義仲は、共に育った一騎当千のつわもの巴御前と大津打ち出浜で再会した今井兼平の旗のもとに集まった三百余騎は六千余騎の甲斐源氏一条忠頼、伊豆の土肥実平の軍勢と激突、奮戦の末、巴、兼平、義仲等は五騎ばかりになる。義仲は巴に、死に際に女性を連れていたといわれるのを恥とし、巴に脱出をすすめる。巴も最後のいくさとばかり、敵の武将武蔵の恩田師重をむんずと捕まえ馬より引き落とし、首を自分の鞍の前輪に押し付け首をねじ切ったというから、すさまじい。それから、装具を脱ぎ捨て東国へ落ちていったという。颯爽とした巴の真骨頂であった。一方義仲は、兼平に、「日ごろはなにともおぼえぬ鎧が今日は重うなったるぞや」と悲痛の言葉をはくと、兼平は琵琶湖畔粟津の松原での自害をすすめ、そちらへ向かったところ折あしく夕方で泥田の表面が凍っているのを誤って騎馬ごと踏み込み、もがいているところを相模の石田為久(現小田急愛甲石田)に討ち取られてしまう。まことにあっけない最後で、時に31才の寿永3年(1184)正月11日であった。一方、兼平は、義仲の死を知り、「東国の連中よ、見よ。日本一の剛の者の自害する手本ぞ」と叫んで太刀の先を口にふくみ、馬よりさかさまに飛び降りのどを突き抜く壮絶な死であった。現在同地域に遺跡として、墓所の義仲(ぎちゅう)寺、今井兼平戦死の碑などがある。

まさに「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」

「余聞」

(義仲嫡男義高の一件)鎌倉の頼朝に人質となり息女大姫と婚約していた12才の義仲の嫡男義高は頼朝に殺害されるのを知って、鎌倉脱出、目指した逃亡先は、父が生まれ、母山吹姫が住み、祖父義賢の勢力下にあった武州比企ではなかったか。旧陸軍航空士官学校、現在入間基地の下の国道16号線には清水神社があり清水義高を祀る。そこで追っ手伊豆の堀親家に殺害されたものと思われる。大姫もそのため精神に異常をきたし夭逝する。義高の死に母山吹姫は菩提を弔い大蔵館の近くに班渓寺を建立した。鎌倉市大船の常楽寺に二人の供養塔が建てられ静かにねむっている。三代にわたる源氏相克の悲劇であった。

(老将斎藤別当実盛の口上、ならびに討ち死にの一件)義仲を救った斎藤実盛は、かつて都の平維盛たちが東国頼朝討伐のため富士川合戦にむかう前、坂東武者の様子を聞いたところ、「重ねた鎧を2、3両通す5、6人で張る大きな強弓を使い、馬をたくみに使いこなし落ちることはない。いくさは親も討たれよ、子も討たれよ、死ねば乗り越え乗り越え戦うのみだ。実盛もいくさは生きて帰らないと思っている。西国では親が討たれれば孝養に忌中とし、子が討たれれば思いなげき、兵粮米が尽きれば、春は田作り、秋刈り収め、夏は暑い、冬は寒いと言って軟弱だ」と話したところ、みながわめき、ふるえあがったという。坂東武者の猛勇ぶりがうかがえる。案の定、平維盛の軍勢が富士川の対陣に水鳥の音で浮足立ち、一斉に都に逃げ帰って清盛に大目玉をくらった。

義仲を逃がした斎藤実盛は、現在の埼玉県熊谷市妻沼地方で平家に属した豪族になっていた。今でも周辺には実盛を偲ぶ斎藤塚があり、齊藤姓が多い。時は寿永2年(1183)5月21日越中、加賀の国境倶利伽羅峠で惨敗を喫した平維盛軍は加賀篠原で立て直しをはかり6月22日戦陣を張って、義仲軍を迎え撃った。しかし、勇猛果敢な木曽武者には及ばず敗走したが、その殿(しんがり)つまり最後尾を討ち死覚悟で、70才の老躯ながら引き受けたのが当時平家に属していた斎藤実盛であった。かれこそ、2才の義仲(当時駒王丸)を救った恩人であり悲運にも敵味方になっていた。義仲の勇将と言われた若い諏訪の手塚光盛が実盛を斃し首をとり、義仲に洗って差し出したところ、これを見た義仲は髪の黒さがとれ白髪があらわれた大恩人実盛に、世の非情、無常に落涙した。哀れ、義仲の心境はどんなであったろうか。

むざんやな 甲(かぶと)の下の きりぎりす 芭蕉 (おくの細道)

(俳聖芭蕉埋葬の一件)義仲討死により約500年がたった江戸時代、俳聖松尾芭蕉はおそらく義仲上洛の北陸路を「奥の細道」の道中で、義仲の生涯に深く感銘をうけたのであろう。

当時、義仲討ち死にの粟津が原と呼ばれた現在の大津市馬場の義仲が眠る義仲寺(ぎちゅうじ)には、義仲の愛した巴御前、山吹姫塚もあり、また、義仲墓所のかたわらには松尾芭蕉の墓がある。芭蕉は義仲の波乱に満ちた生涯、悲劇の終焉に深く傾倒し、義仲寺の近くに草庵無名庵を再建し、義仲の墓の傍らにみずからの墓所を所望して元禄7年(1694)10月12日に没した。享年50才

木曽殿と 背中あわせの 寒さかな (伊勢の俳人島崎又玄)

義仲に 寝覚めの山か 月悲し (芭蕉)

旅に病んで 夢は枯れ野を かけめぐる(芭蕉の辞世)

(参考文献) 平家物語 小学館 清和源氏の全家系 奥富敬之著 新人物往来社 佐久市志 歴史編中世 埼玉・長野・富山・石川・滋賀県歴史散歩 山川出版 日本歴史の旅 新人物往来社

(実地踏査した現地の写真)