花ある風景(649)

川井孝輔

吉田 博展を観る

仲間の一人に文を良くし、音楽絵画等にも造詣の深い畏友が居る。ある時、素養がないので、絵の良し悪しがわからずに苦労すると、愚痴をこぼしたことがある。その時たった一言「自分が良いと思った絵が、一番良いのだよ」と返して呉れた言葉に、眼から鱗の落ちる思いがしたものだった。爾来何事によらず、気楽に観て考え、自分 一人で楽しめるようになったと思っている。元々絵画は好きであった。特に自然のありの儘を描写した風景画が好きで、奇を衒ったものは好みに合わない。その観点から向井潤吉の、わら葺き農家の絵が気に入って居る。彼の米寿記念「向井潤吉展」を観た折の図鑑を、時に取り出してみるのだが、何時見ても癒される思いがする。

去る8月の半ば、新聞広告を見て新宿は損保ジャパンに首題を観て来た。正直に云うと、その名前を全く聞いたことは無かったが、「生誕140年吉田博展・世界に挑んだ風景画」のタイトルと、美しい風景画の写真に魅力を感じたからである。結論として疲れはしたが、大変充実した2時間余を楽しむことが出来、満足したものである。スケッチから水彩画、油彩から木版画、更には従軍画家としての作品まで。その膨大な作品もさることながら図鑑を読むと、21才の時仲間の丸山晩霞と2ヶ月に亘り、奥飛騨への決死的写生旅行を敢行したほどの山岳愛好家とあり、木版画に新風を起こした異彩画家であることを知った。その破天荒な行動と、自信に満ちた生涯が真に多彩で、74歳に没するまでの生き様には、圧倒されるものがある。好奇心を持ち続け常に前向に歩む姿には、共鳴するところ少なからず、畏敬の念に堪えない。添付写真は当然図鑑からのものだが、その人となりも、図鑑から借用して紹介したい。

博は明治9年(1876)、九州は久留米市に旧久留米藩士・上田 束の二男として生まれ、23年中学修猷館に入学した。図画教師の吉田嘉三郎は、時の九州に於ける洋画界の草分けとして知られて居たが、早々に彼の画才を認め、翌24年には吉田家の養子として迎える事になる。嘉三郎は彼に後継者としての望みを託し、26年京都に送りだした。博が洋画家田村宗立の元で修行中、偶々東京から写生旅行中の新鋭画家三宅克己と出会う。その水彩画の魅力に惹かれた彼は三宅の勧めもあり、更なる研鑽を積まんと27年上京して、不同舎・小山正太郎の門を叩いた。そして31年の明治美術会10周年記念展覧会には、油彩の「雲叡深秋」他3点を出品して、研鑽の成果を世に問うほどになって居た。

不幸なことに、上京した年に養父が急死し、すでに生まれて居た嫡子をも含め、一家6人の家計を負担する立場になって仕舞った。若くして既に不同舎の要となり、プロ意識を身に付けては居たものの、肩の荷は可なりのもので有ったに違い無い。主要な収入源は、横浜に在る外人相手の美術商で売った水彩画だったが、とりわけアメリカ人に売れた事もあって、渡米を思い立った。横浜で知りあった、デトロイトの収集家チャールス・ラング・フリーアの勧めもあって、後輩中川八郎と渡米を計画。二人は借財を背に、作品を手にして明治32年に渡米、デトロイトにフリーアを訪ねたが、折悪しく旅行中とのことで途方に暮れた。偶々飛び込んだデトロイト美術館で、館長から作品の激賞を受けた二人は、館長の勧めで早速の作品展を開催したが、何と1200$を超える収入を得て大成功の幸運を得た。当時$あたり2円だったらしいが、日本では小学校教諭の初任給が13円だったから、莫大なものであった。更にその後のボストンでも、成功を収める事が出来た。当初はガラス拭きの苦労を覚悟で渡米したものが、余裕をもってイギリス・ドイツ・フランス・スイス・イタリア等を廻ることが出来、2年近くも貴重な経験をして帰国したのである。

これより前、明治26年フランスで研鑽を積んだ黒田清輝は、新しい風を吹かせて帰国し、翌年の第6回明治美術会展では、フランスでの作品を特別展示して耳目を集めた。明治の画壇を席巻した黒田は、29年仲間と共に「白馬会」を結成し、明治美術会と決別して洋画界を牽引しするようになる。博が帰国して見ると、明治初期からの明治美術会は、新興の白馬会の勢いに押されて「旧派」のレッテルを張られ、国費による留学の道も「白馬会」に牛耳られていた。停滞の波にのまれた明治美術会所属の博は、改革の先鋒となって押し進み、名も「太平洋画会」と改めてその中心的存在になった。

太平洋画会を立ち上げて之を軌道に乗せ、若くして名を遂げた博は、明治36年義妹のふじおを伴い、再び太平洋を渡った。ふじおは養家の三女だが画才を認めた博は、不同舎入りを薦めて自らが厳しく指導を進めた。それに耐えた褒美の気持ちもあっただろうが、ふじおも実力を備えた少女画家でこのとき16才である。二人の個展は評判を呼んで、売上も1500$に近い快挙を遂げた。その後二人はヨーロッパの各地を巡って制作と鑑賞を重ね、観光を兼ねた旅を続けて40年に帰国した。だが東京府勧業博覧会の審査の在り方を巡って、「白馬会」と「太平洋画会」との対立が熱を帯び、太平洋画会側の正式抗議と賞の返還騒動にまで発展して居た。この年に結婚した二人は、翌年の第6回の太平洋画会に、滞米欧作の226点を一挙に出品して話題を攫う一方、第4回文展では、博が34才にして審査員に選ばれ、洋画界の頂に登りつめることになった。然しながら大正2年、新設された国民美術協会の会頭が黒田である事を不満に思った博は脱会し、翌年の第8回文展では審査員から外される苦衷を味わっている。此の時分の出来事らしいが、彼が大御所・黒田清輝を殴打する事件を起こして居る。「白馬会」に対する意識と時代の変化に翻弄された博は、気分一新に再び外遊を試みるが、第一次世界大戦の勃発で、果たせなかった。

これを転機に山への情熱が蘇り、山岳描写が再び本格化することになる。だが若い時代の無謀さは消え、ベテランの案内人・荷担ぎを雇ってのアルプス廻りである。山籠もりし乍ら、好きな場所・良き時間帯を選んで夏の一時を、画作に過ごすのが通例となった。まことに大名的贅沢な制作だが、単なる画家ではなく、登山家としての視野からの特徴があると云われる所以でもあった。

大正9年、突然博に依頼があった。明治神宮造営の完成を記念する木版画の下絵である。この時は未だ単なる下絵の作成に終わった。処が、12年の関東大震災は東京を焦土化して、博にとっては再度の転機になった。太平洋画会の会員にも多大な被害を受けた者が多く、幸い無事だった博は、これら会員の苦境を救う決心をする。800 点もの膨大な作品を携え、ふじおと3度目の渡米をして各地で展覧会を開催した。然し乍ら今回は思うに任せない。得たものは、版画に対する現地での人気を目の当たりにしたことと、博自身の木版に対する志である。大正14年欧州を巡って帰国した博は、志の実現の為、自分自身に猛勉強を課した。時に49才であった。因習にとらわれることなく、自らが彫・摺りの一連作業を習得する事から始めたのだが、職人顔負けのレベルに迄達したと云われる。その上で、彫師・摺り師を抱えての私家版制作に励んだ。例年アルプスに籠っての画作は、頼りにしていた名案内人が亡くなり、其れへの情熱が萎んだことと、海外で人気の浮世絵に対する違和感から、独自の木版制作に没入して行ったのである。

博の木版画は洋画のタッチを基調とし、浮世絵とは異なる色分けと、版構成の緻密な計算があり、精通した水絵具の扱いは瑞々しいと言われる。博の木版画には次の三つの特徴がある。①は「大版」と呼ばれる大作であり、②は平均三十度という摺り数の多さで、③は同じ版木による色替え摺り技法である。この度数の多い摺り効果は、国の内外で高く評価されるようになった。今日、吉田博を木版作家と思う人が多い由だが頷けるところであろう。かくて博は、夏場には旅に在って油絵と木版下絵を描き、秋から春にかけては、アトリエで木版制作に励む日々を続けたが、これは博にとって後半生の大事業であった。因みに、故ダイアナ妃が、そして世界的心理学者フロイドがその書斎に博の版画を飾って居たと言われる。

木版画の制作も軌道に乗って順風を得た博は、54歳になった昭和5年長男遠志を伴いインドに向かった。未知の国に対する好奇心と、ヒマヤラに対する憧憬の有った事は想像に難くない。4ヶ月を懸けて各地を観て帰国した博は、「高山の美を語る」(実業之日本社)を出版している。これは、山の愛好家深田久弥の名著(日本百名山)より,約30年も早いものだが、「山岳の美に魂を打たれつつ、その美を画布の上に再現することは,私にとって無常の喜びである」と述べていた。

尤もこのころになると、健脚でならした毎夏のアルプス踏破は途絶え、昭和11年には最後の第5回目の外遊地として、韓国・中国を選んで居る。61才の時に日中戦争が勃発するが、昭和13・14・15年の3度に亘って陸軍省嘱託従軍画家として現地に赴いて居る。志願したとも言われ、多数の作品を描いたようだが、主としてスケッチ風の写生帖で、作品として残るものは少ない。

(1)「驢馬」(19.2×25.4) 博23才時の、水彩。

(1)「驢馬」(19.2×25.4) 博23才時の、水彩。 (2)「朝霧」(65.5×47.5) 27才・水彩。向井潤吉のわら葺き家を連想させて気に入った。

(2)「朝霧」(65.5×47.5) 27才・水彩。向井潤吉のわら葺き家を連想させて気に入った。 (3)「池畔」(32.5×49.5)23才・水彩。

(3)「池畔」(32.5×49.5)23才・水彩。 (4)「霧の夕陽」(47.0×64.7) 27才・水彩。佐伯泰英の文庫本によく出る、猪牙船の様で楽しい。

(4)「霧の夕陽」(47.0×64.7) 27才・水彩。佐伯泰英の文庫本によく出る、猪牙船の様で楽しい。 (5)「穂高の春」(79.8×60) 39才・油彩。穂高ロープウエイに乗ったことがあるが、一面の霧で何も見えなかった苦い思い出が残って居る。それだけに今一度乗って、頂上駅からの雄大な天空の風景を見てみたい。

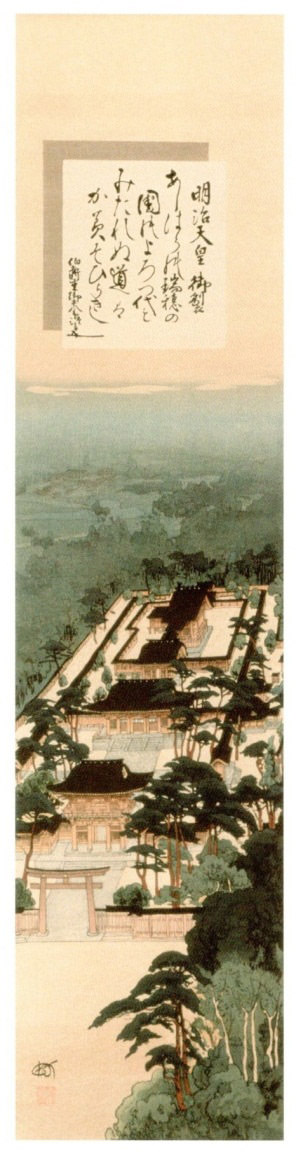

(5)「穂高の春」(79.8×60) 39才・油彩。穂高ロープウエイに乗ったことがあるが、一面の霧で何も見えなかった苦い思い出が残って居る。それだけに今一度乗って、頂上駅からの雄大な天空の風景を見てみたい。 (6)木版に進むきっかけになった「明治神宮の神苑」(126.8×30.3) 44才・木版。

(6)木版に進むきっかけになった「明治神宮の神苑」(126.8×30.3) 44才・木版。 (7)「ベニスの運河」(50.3×34.5) 33才・油彩。

(7)「ベニスの運河」(50.3×34.5) 33才・油彩。 (8)「穂高山」(33.1×45.4) 45才・木版。まことに好みに合った一幅である。

(8)「穂高山」(33.1×45.4) 45才・木版。まことに好みに合った一幅である。 (9)「ベニスの運河」(37.2×25) 49才・木版。曾ってこの地に遊んだことが有り、鮮やかな思い出があって、懐かしい。

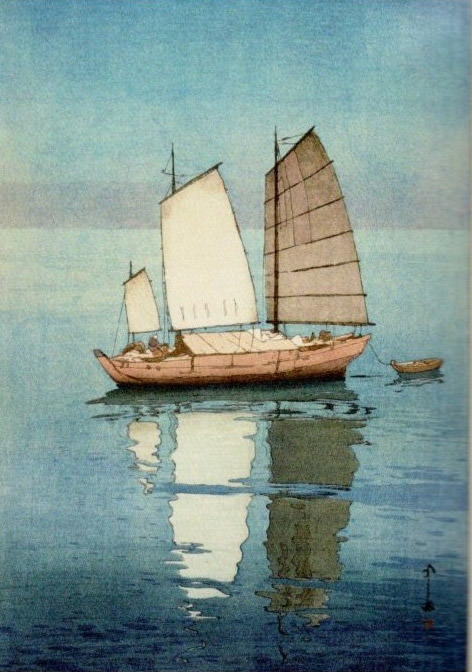

(9)「ベニスの運河」(37.2×25) 49才・木版。曾ってこの地に遊んだことが有り、鮮やかな思い出があって、懐かしい。 (10)「帆船午後」(50.9×36.1)の木版。博の版画特徴 ③の色替え摺り技法で、50才の作。

(10)「帆船午後」(50.9×36.1)の木版。博の版画特徴 ③の色替え摺り技法で、50才の作。 (11)言わずもがなの霊峰「朝日」(53.3×71.2) 50才・木版。

(11)言わずもがなの霊峰「朝日」(53.3×71.2) 50才・木版。 (12)「露営 北岳間の丘」(24.6×37.6)52才・木版。

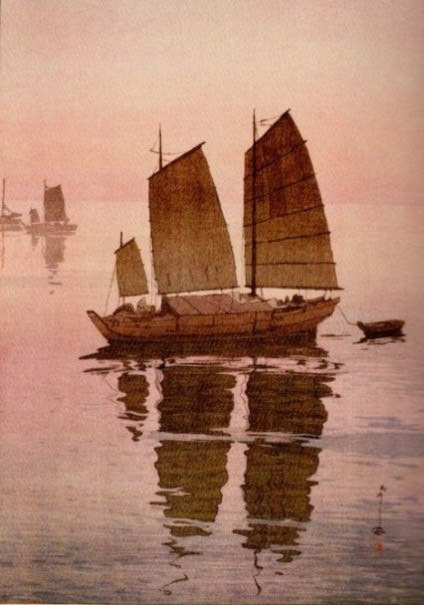

(12)「露営 北岳間の丘」(24.6×37.6)52才・木版。 (13)「帆船夕」(50.5×36.1) の木版。博の版画特徴 ③の色替え摺り技法で、50才の作。

(13)「帆船夕」(50.5×36.1) の木版。博の版画特徴 ③の色替え摺り技法で、50才の作。 (14)「渓流」は特徴 ①の大作で(54.5×82.8) 52才・木版。油彩と見紛うばかりで驚く。

(14)「渓流」は特徴 ①の大作で(54.5×82.8) 52才・木版。油彩と見紛うばかりで驚く。 (15)「亀井戸」(37.5×24.7) 27才・木版。

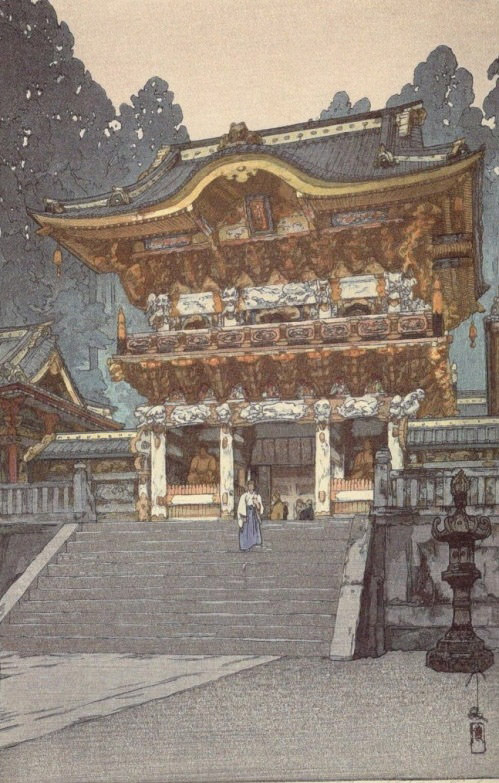

(15)「亀井戸」(37.5×24.7) 27才・木版。 (16)著名な「陽明門」(37.9×24.8) の木版。特徴 ②で前代未聞の96度の多刷りを経た、61才時の労作である。これが木版画かと、眼をこすって何度も観たものだった。

(16)著名な「陽明門」(37.9×24.8) の木版。特徴 ②で前代未聞の96度の多刷りを経た、61才時の労作である。これが木版画かと、眼をこすって何度も観たものだった。 (17)「劒山の朝」(37.0×24.8) 「日本アルプス十二題」の一つだが、山岳愛好家にとっては、垂涎のものではなかろうか。奇しくも我々が生まれた大正15年、彼50才時の木版画である。

(17)「劒山の朝」(37.0×24.8) 「日本アルプス十二題」の一つだが、山岳愛好家にとっては、垂涎のものではなかろうか。奇しくも我々が生まれた大正15年、彼50才時の木版画である。 (18)「祇園白川」は、偶々10月2日の毎日で見つけたジュデイ・オングの木版画である。3才で来日し、多くのフアンを魅了した彼女は、25才から始めた木版画で日展にも何回か入賞を果たした実力派。30年の経験を経て辿りついたと云う、桜への挑戦は見事。敬意を表し乍ら、あえて此処に掲載して見た。

(18)「祇園白川」は、偶々10月2日の毎日で見つけたジュデイ・オングの木版画である。3才で来日し、多くのフアンを魅了した彼女は、25才から始めた木版画で日展にも何回か入賞を果たした実力派。30年の経験を経て辿りついたと云う、桜への挑戦は見事。敬意を表し乍ら、あえて此処に掲載して見た。

あとがき

風景画の文言に惹かれての鑑賞だったが、木版画の魅力に圧倒された一日だった。木版画とは浮世絵のものとばかりに思って居たが、油彩と見紛うばかりの鮮やかさと、緻密さとで表現される自然の風景を、目の当たりして感動したものである。真に「素晴らしい」の一語に尽きる「吉田 博展」であった。